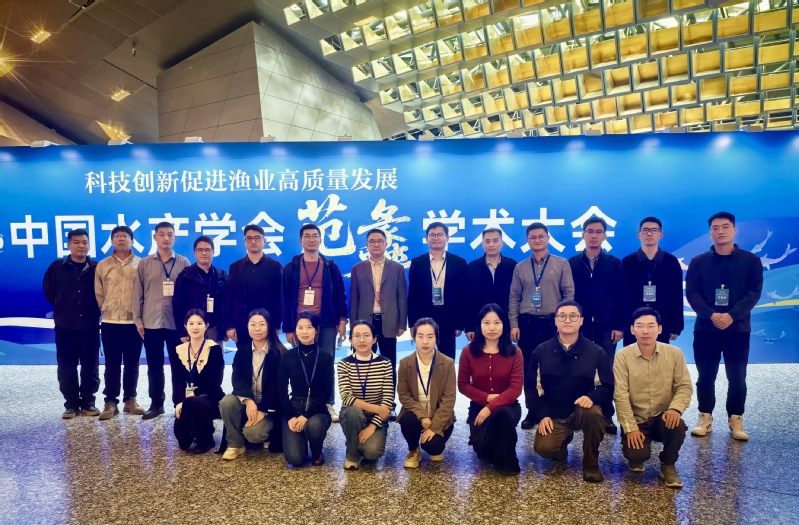

11月5日,2025 年中国水产学会范蠡学术大会暨第七届范蠡科学技术奖颁奖盛典在辽宁大连举行。由我校校长林志华研究员牵头,联合江苏省海洋水产研究所等4家单位共同完成的“文蛤高产优质新品种培育与产业化应用”项目,凭借卓越的创新成果和巨大的产业贡献,从全国众多参评项目中脱颖而出,荣获科技进步一等奖(全国仅5项)。这是对我校在水产种业领域科研实力和卓越贡献的权威肯定。

文蛤(Meretrix meretrix)因肉质鲜美被誉为“天下第一鲜”,是我国海水养殖产业的支柱性贝类品种。长期以来,该产业的健康发展受种质资源退化、优质品种稀缺、养殖模式粗放等问题制约。针对行业痛点,我校项目团队坚持源头创新,开展“从实验室到养殖塘”的全链条科研攻关,实现四大关键突破:夯实种质根基,建成我国首个文蛤种质资源库,为育种提供了坚实的材料基础;培育国审良种,成功培育出文蛤“万里红”和“万里2号”两个国家审定新品种,与传统品种相比,生长速度分别提高了24.1%和34.8%,从源头解决了“长得慢”的难题;突破繁育瓶颈,攻克了规模化繁育关键技术,实现了良种的稳定、大规模供应;构建养殖新模式,创建了配套的高效生态养殖新模式,推动产业绿色转型。

据悉,范蠡科学技术奖是经国家科技部批准、面向全国渔业行业的权威综合性大奖,代表了我国渔业科技的最高水平。“文蛤高产优质新品种培育与产业化应用”项目成果创新性强,技术成果丰硕,累计获批国家审定新品种2个、授权国家发明专利24项、发布地方标准7项、出版专著2部、发表高水平论文83篇。经权威专家评价,成果总体达到国际领先水平。

目前,项目成果已在浙江、江苏等全国文蛤主产区进行大规模推广应用,累计新增产值超51亿元,新增利润超33亿元,实现经济、社会、生态效益“三丰收”。该成果不仅为我国文蛤产业转型升级提供了“科技方案”,更助力保障国家“蓝色粮仓”安全,为海洋渔业高质量发展贡献了“万里力量”。